- 国民健康保険料が高すぎて払えそうにない

- 保険料を滞納すると何か罰則ってあるの?

- 保険料が免除される条件を教えてほしい!

今回は上記のようなお悩みを解決します。

国民健康保険とは、主に会社員以外の方が加入しなければならない「公的医療保険」です。毎月6月頃に納付書が届き、前年の所得に応じた額を納める必要があります。

しかし、無職の方や個人事業主になったばかりの方の中には「保険料」を払うのが難しい状況の方もいるはず。そんな場合は、保険料の減額・猶予を検討しましょう。

今回は「滞納した際に起こること」や「保険料が免除される条件」を解説します。

また、借金の返済で苦しんでいる方に向けて「頼るべきおすすめの救済措置」や「ネットで話題の便利なサービス」もご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

国民健康保険料とは?金額が決まる仕組み

日本には「公的医療保険」といって、ケガや病気をした際に病院などでかかる医療費の一部を負担してくれる制度があり、保険証を提示すれば原則3割負担で済みます。

公的医療保険は国民全員に加入義務があり、必ずいずれかに入る必要があります。

【公的医療保険の種類】

| 種類 | 対象者 |

| 健康保険 | 会社員 |

| 国民健康保険 | 自営業・個人事業主・フリーター・無職の方など |

| 共済保険 | 公務員・教員 |

| 船員保険 | 船員 |

国民健康保険は個人事業主・フリーター・無職の方が加入する公的医療保険の名称です。つまり、国民健康保険料とは会社に属さない方が納付する保険料を指します。

国民健康保険料は毎月6月頃に各自治体から納付書が送られてきます。

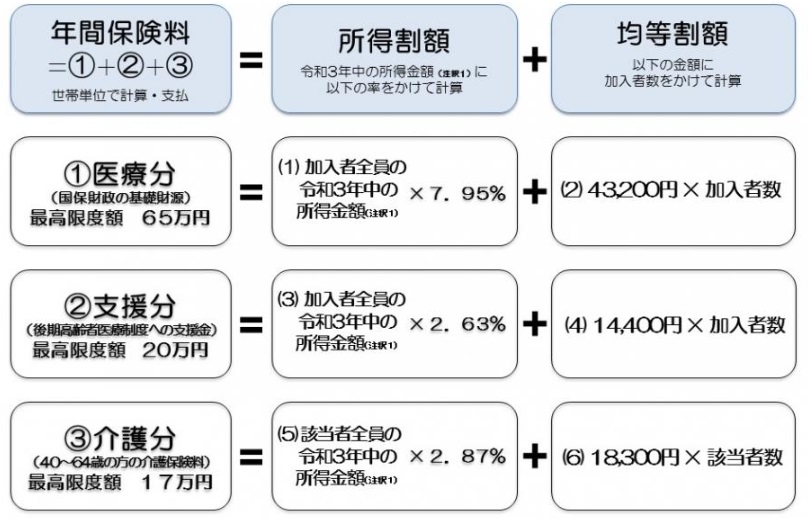

国民健康保険料が決まる仕組み

国民健康保険料は自治体によって計算方法が異なりますが、基本的には「前年の所得」「国民健康保険に加入する世帯の人数」「年齢」をもとに納付額が決まります。

下記は「東京都江戸川区における令和4年度の保険料」の計算方法です。

正確な金額を求めるには下記3つを知っておく必要があります。

- 平等割:国民健康保険に加入する世帯が平等に負担する金額

- 均等割:世帯ごとの国民健康保険加入者数で算出される金額

- 所得割:加入者の前年所得に応じて負担する金額

計算が難しい方は「国民健康保険料の自動計算ツール」が便利です。

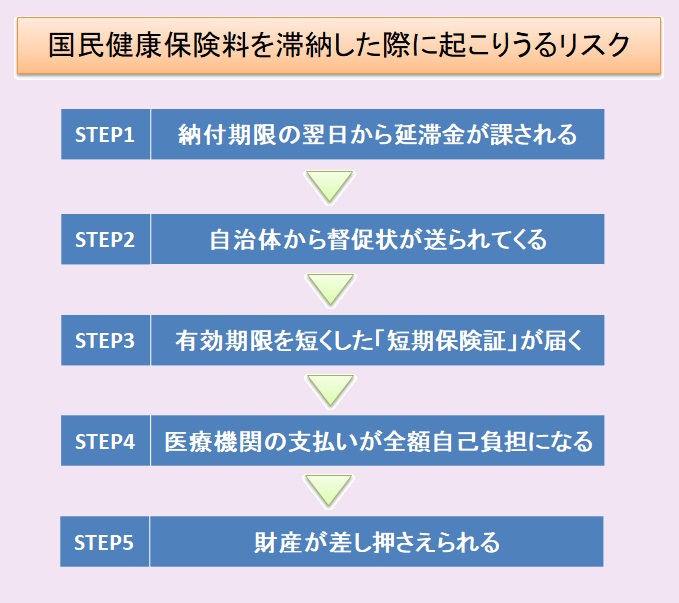

国民健康保険料の滞納で起こること

前年の所得等をもとに保険料は決まるため、昨年まで会社員として働いていた方の場合は納付が難しいケースもあるはずです。しかし、だからといって「滞納」は許されません。

国民健康保険料を滞納した際に起こりうるリスクは下記の通りです。

滞納期間が1年を過ぎると「資格証明書」が交付され、医療機関の窓口で一旦は治療費を全額自己負担しなければならなくなります。

差し押さえって何ですか?

差し押さえとは、保険料を滞納した方に対して、自治体が財産を強制的に取り立てること。対象となるモノは「給与」「銀行口座」「貯蓄型の生命保険」などです。

未加入期間の保険料を払わずに済む2つの裏ワザ

会社を退職したものの、保険料を払うのが怖くて国民健康保険に加入していない方もいるはずです。実は「未加入期間の保険料を払わずに済む裏ワザ」が存在します。

その裏ワザが下記の2つです。

- 配偶者や家族の扶養に入る

- 再就職して会社の健康保険に加入する

配偶者や家族が加入している健康保険の扶養に入れば、国民健康保険料は支払わずに済みます。未加入期間の保険料も自治体から請求されることはありません。

また、再就職して会社の健康保険に入った場合は、国民健康保険の加入手続きは不要です。自治体から未加入期間の保険料を過去に遡って課されることはないでしょう。

国民健康保険未加入のことが再就職先にバレることはないですか?

国民健康保険の手続きは本人と自治体の間で行われるモノ。未加入であったことがバレることはなく「健康保険」「厚生年金」の加入に影響が出ることもないです。

注意ポイント

国民健康保険の未加入期間への対応は自治体ごとで異なります。また、家族の扶養に入る場合は「条件」「所得額」が制限されるので事前に確認しましょう。

国民健康保険料が免除される条件とは

国民健康保険料が払えない際は「滞納」ではなく「減免」を検討しましょう。

自治体によって内容は異なりますが、一般的に「加入している家族全員の前年所得」が一定額以下であれば、保険料は2割から7割減額されます。

| 所得基準 | 減免の割合 |

| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割減額 |

| 43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割減額 |

| 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割減額 |

また、下記に該当する場合は保険料の「猶予」が認められるケースもあります。申請を行う場合は「居住地の市区町村の国民健康保険窓口」に足を運びましょう。

- 事業廃止で収入が著しく減少した

- 災害や地震により大損害を受けた

- 異常気象により農作物が取れなかった

ただし忘れてはいけないのが「減免=生活が楽になる訳ではない」ということ!

保険料が減額されるからといって、支払わずに済むお金は大金ではありません。また猶予が受けられるといっても、数ヶ月後には同じ額を納付する必要があります。

お金の問題が根本的に解決する訳ではないのです。

もし借金を背負っている状況であれば「国民健康保険料の減免」は充てにしない方がよいでしょう。減免で浮いたお金を借金の返済に回すには限界があります。

返済に困っているなら「借金救済制度」を利用して、背負っている借金がいくら減額できるか調べてみる方がおすすめです。